生物多様性科学研究センターの山中 裕樹センター長(先端理工学部・教授)が、龍谷フラッグシップ研究プロジェクトにおける学際的研究を進めるべく、多様な分野で活躍する研究者と意見を交わす対談企画第1弾。

今回は、水質システム工学を専門とし、滋賀県が主導するローカルSDGs「マザーレイクゴールズ(MLGs)」で学術フォーラム委員長を務める岸本 直之教授(先端理工学部)との対談です。

2030年の持続可能社会へ向けて、琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定し、市民・企業・行政などのステークホルダーが一体となって活発なアクションを展開するMLGs。その活動から生物多様性保全を地域で浸透・発展させる手がかりをつかむべく、意見を交わしました。

※発言は2024年11月取材時点のものです。

写真左:山中 裕樹教授(先端理工学部)、

写真右:岸本 直之教授(先端理工学部)。以下、敬称略。

「みんなで取り組む」を実現する研究データの取り扱いとは?

山中:今回、岸本先生に対談をお願いしたのは、岸本先生が滋賀県主導の地域SDGs「マザーレイクゴールズ(MLGs)」の学術委員を2022年度から務められ、現在は委員長をなさっている見地から、当センターが抱える課題についてディスカッションしたいと思ったからです。

岸本:生物多様性科学研究センターが2021年から実施する「びわ湖100地点環境DNA調査」は、もう4年目になるんですね。環境DNA分析がすごいのは、従来の生態系調査だと対象の生物を中心にその周辺しか分析できなかったところ、そのエリアの生物の存在を網羅的に見られる点。そこが大きな特長だし、環境保全活動へのブレイクスルーとしての期待が持てるところだと認識しています。

今回のプロジェクトも興味深いですが、センターの課題とは何でしょう?

山中:ひとつが、環境DNA分析などで取得したデータの扱いについて、開示範囲と管理方法が悩ましいと感じています。もうひとつがそれに関連して、ステークホルダーを増やすにはどうすればよいか。

どちらも根底にあるのが「もっと地域ぐるみの社会貢献活動としていくために、参加企業・団体を増やしたい。そのために参加組織にとっての活動価値を見出したい」という点です。

センターでは2024年度内をメドに「生物多様性に関わるステークホルダー会議」を立ち上げ、皆でデータの活用について考えようとしています。しかし100地点調査の協賛企業は、琵琶湖の採水には参加してくれるのですが、ステークホルダー会議のような「これからのびわ湖を考える」フェーズに参加表明してくださるところがごく一部。

私はこの取り組みを「善意の搾取とならないように」と考えていて、誰もがメリットを感じるものにしたいのですが、現在、企業側へのメリットが提示できていない状況だと捉えています。

そこで、まずはデータの取り扱いについてお伺いしたいです。MLGsではデータ開示、データの取り扱いはどのように行われていますか?

岸本:データの利活用というと、オープン化やプラットフォームの問題ですね。MLGsは半官半民的なプロジェクトですが、事務局機能を滋賀県が担っていることもあり、活動に関するデータはオープン化を進め、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターのWebからダウンロードできるようにしています。

「活用しやすい形でオープンにして、皆でいろんなアイデアを出し合うことが社会全体のウェルビーイングに繋がる」という考え方が根底にあり、内容も速報値ではなく確定値しか載せないようにして、滋賀県が「このデータは正しい」とお墨付きを与えています。

「びわ湖100地点環境DNA調査」も滋賀県が協賛することになったということですから、MLGsのようなデータの扱いも良いのではないでしょうか。

山中:MLGsのデータベースは、フルオープンで公開しているのですか?

岸本:そうです。企業や研究活動はもちろん一般の方も利用可能です。ただし、CCライセンス(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)を利用して著作権を守っています。

またデータ公開という観点から言えば、MLGsでは毎年『シン・びわ湖なう』という報告書を公開しています。MLGsの13のゴールの達成状況について専門家が評価したもので、活動状況を関係者にわかりやすく伝える、情報を共有する上で重要な活動だと思います。

山中:なるほど。やはり広く活用してもらうことを前提に、データ活用のルールを作っていくのが良さそうですね。

現在の「びわ湖100地点環境DNA調査」では私の研究対象である魚関連のデータしか分析していませんが、対象を広げて環境DNAを採取・分析すれば、鳥類や哺乳類などの情報も入ってくると思います。情報共有を前提とすれば、希少種などのデリケートな情報をどう扱うか、早めにガイドラインを決めることも必要ですね。

企業にとっての生物多様性保全活動への価値を創出したい

山中:ステークホルダーを増やす施策について、何か良いアイデアはないでしょうか?

データ管理費用なども含め、プロジェクトを進めていくにあたり協賛してくれる企業が欠かせません。構想中のステークホルダー会議にしても、本来は参加費や協賛金を出していただける企業と始めたいところですが、なかなか輪を広げることができず……。現状、企業にとっての参画メリットを具体的に提示できずにいる点に苦慮しています。

岸本:企業にとってのメリットといえば、やはり環境保全に関わる活動をアピールできることでしょう。

たとえば取り組み参加を示すロゴの使用や、カーボンクレジット(主に企業間で温室効果ガスの排出削減量を売買できる仕組み)のようなクレジットの発行などはどうですか。

MLGsの場合は協賛企業にロゴ使用を認めていて、ローカルSDGsという点では地域密着型の企業にとって魅力になっていると思います。(※参考:MLGsのロゴマークについて)

他には、国内だと最近「大阪湾MOBAリンク構想」(大阪湾護岸に藻場を創出する活動)でクレジットを発行していますよね。やはり、対外的に取り組みをアピールできる要素が企業にとって価値となり得るのではないでしょうか。

山中:いずれも企業にとって社会貢献、環境活動に取り組んでいることを広く示せますね。

岸本:たとえば海外進出していないメーカーでも、製造部品がEUに流通する商品のサプライチェーンに乗っていれば、トレーサビリティで効果を発揮することもある。今の時代、他社の部品に頼らないメーカーはないので、SDGs、カーボンニュートラル、ネイチャーポジティブといった取り組みを証明できることは、どんな企業にとっても実利になるはずです。

山中:私たちの取り組みでいえば「生物多様性クレジット」などが考えられるでしょうか。

岸本:そうですね。「生物多様性の回復にどれだけ貢献できたか」を証明できれば、企業にとっての価値になり得るでしょう。

いくら環境保全への意識の高い企業でも、資金を出して終わり、では継続的な活動への参画が難しい。「活動が自己満足に終わらないこと」は、企業が取り組みに参加するためのキッカケになるはずです。特に経済のグローバル化が進む今、環境保全活動への貢献の証は強みになると考えます。

山中:たしかにネイチャーポジティブ関連分野でも、カーボンクレジットのような仕組みが必要だとする声が聞こえてきます。

ただ難しいのが、生物多様性保全活動が各地域の生態系を保護する活動であるがゆえに、カーボン・オフセットのように異なる地域の組織間で数値的な埋め合わせが効かないことです。もしクレジット制度を考えるとすれば、等価交換可能なルールづくりから必要になりますね。

岸本:政府レベルのクレジットをすぐに実現するのは難しいでしょうが、地域レベル、任意団体レベルのクレジットなら可能だと思います。

たとえば「環境DNA学会」でクレジット制度を創設したり、滋賀県を巻き込み地方行政主導で制度化したり。滋賀県は、環境省も認めるほどに国内でも環境行政に熱心な地域ですから、働きかけてみるのも一手だと思います。滋賀県がローカルモデルとして動き出せば、環境省も全国レベルの制度を意識し始めるかもしれない。

山中:そういう可能性を聞くと、滋賀県から生物多様性に関わるステークホルダー会議を立ち上げる波及効果に期待が持てます。行政や経済界への働きかけ方の成功モデルになれたら嬉しいですね。

滋賀県はほぼ琵琶湖流域。だからこそできることがある

山中:MLGsの取り組みは年々活発になっていますよね。推進メンバーを務める岸本先生は、その秘訣はどこにあるとお考えですか?

岸本:いろんな立場の人が関わり、多くの人の意識をポジティブに喚起する仕掛けをたくさん作っている点かと思います。

調査データのオープン化や毎年の報告書発行、賛同企業へのロゴ使用もそうですし、カヤック体験や工作ワークショップ、プラスチックゴミ調査など、小さなお子さんも含めて「みんなで楽しもう」と盛り上がれる企画を盛んに実施しているんですよ。

山中:参加者が楽しんで参加できる、MLGsの学びがある体験を提供できるのは素晴らしいですね。

ですが、さまざまな立場の人が関わる組織で、一貫して効果的な仕掛けを作り続けるのはなかなか難しそうです。組織運営にはどんな工夫があるのでしょうか。

岸本:仕掛けづくりのエンジンとなってくれているのが「案内人」の存在です。

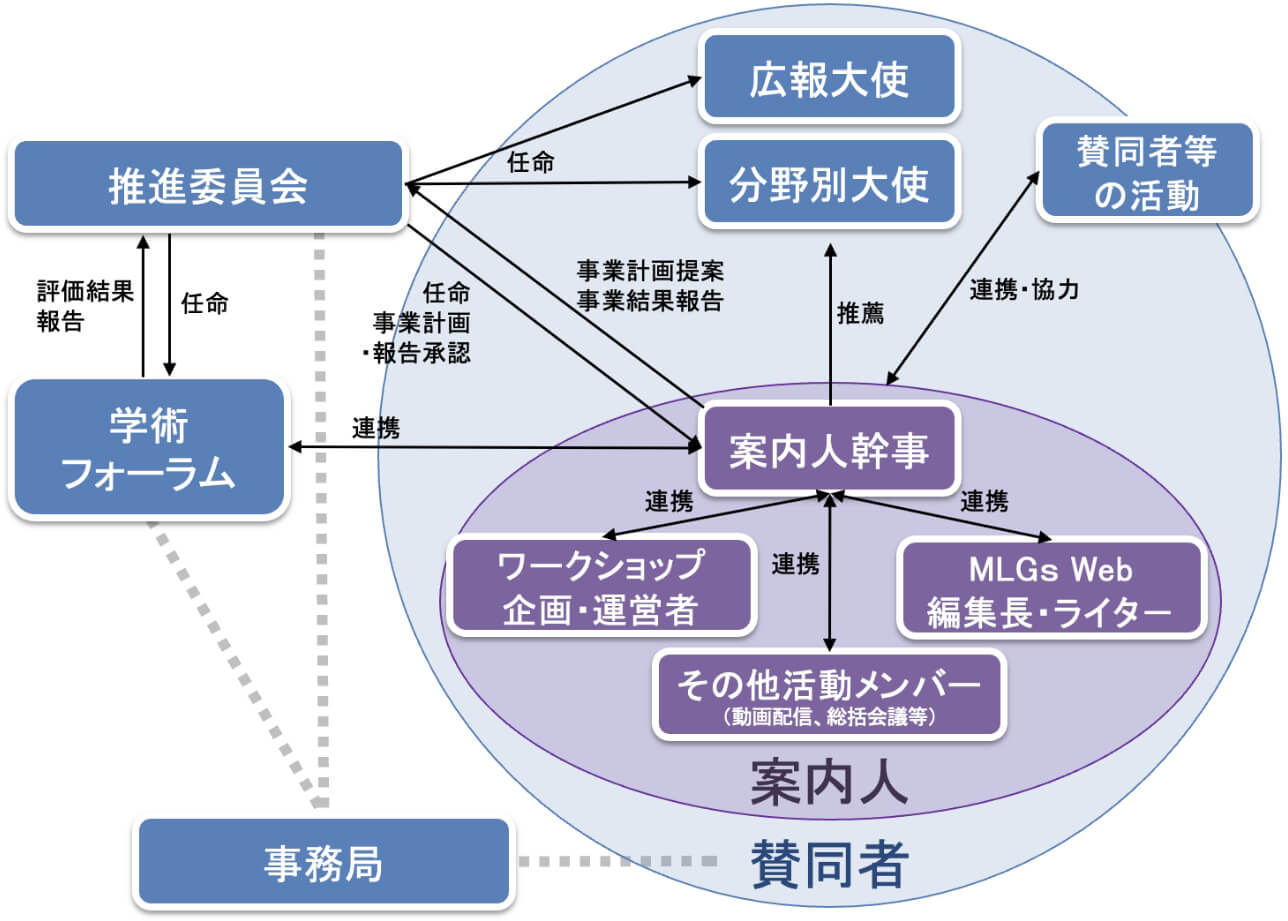

MLGsの事務局は滋賀県が担当し、別途、推進委員会と学術的な面からサポートする学術フォーラムを設けていますが、メインを担うのはMLGs活動を進める「賛同者」の方々。案内人はその中間に位置し、これまで市民団体や企業、研究機関でバラバラに行われてきた賛同者の諸活動をまとめ、イベントを企画・運営したり市民にアピールしたりしています。

出典:「MLGsの推進体制」

山中:振り返れば、市民参加型の環境DNA調査は定期開催してきましたが、参加者に楽しさを提供できているかは反省点がありそうです。意識の高いボランティアの方々が続けてくださるだけでは、活動として持続しない。みんなで楽しんで参加できるような仕掛けの必要性を感じます。

岸本:SDGsもMLGsもサステナブル、つまり持続こそが重要なんですよね。一時的に一生懸命やって地域がネイチャーポジティブになったからって、それで終わりではない。SDGsが掲げる17の目標にしても世代を超えて受け継いでいくことが大切で、社会全体、地球全体のウェルビーイングを考えて永遠に活動し続けていくところに価値があるはずです。

私は、滋賀県民の環境に対する潜在意識は高いと感じます。皆さん、「自然は大事」「琵琶湖を大切にしよう」とわかっているのです。それでもやはり「地球に良いことをしよう」というアプローチでは、人の興味って長続きしにくい。やって楽しい、気分が明るくなれるなど、自分の貴重な時間を使って取り組むだけの「価値」があるかどうかでしょう。

それは企業にとっても同じで、経済的、CSR的観点のプラス効果などが大事ですよね。ステークホルダーとなる人にとっての「価値」「楽しみ」「喜び」を見出すことが、地域を巻き込んで続けていくコツだと思います。

山中:非常に参考になりました。社会全体で意識を改革し、社会を変えていく。そのためにはやはり、個人でも企業でも、手がかりとなるきっかけが重要なんですね。先ほど岸本先生から、滋賀県が環境行政に熱心とお話がありましたが、その点も心強いです。

岸本:滋賀県は琵琶湖を貴重な財産とし、琵琶湖環境部という大きな部署を設けるくらい環境に熱心です。さらにいえば、琵琶湖の集水域はほぼ滋賀県であると言ってもいいほどで、集水域が他県に跨がっていない、非常に珍しい地理的特長があります。環境や生物多様性保全の活動においては、複数の地域を跨ぐとどうしても調整が難しい面が出てきますが、琵琶湖周りのことは滋賀県独自で判断できるという特殊性は、滋賀県を研究フィールドとする我々にとっても非常に有り難いですよね。

山中:たしかに、滋賀県は研究フィールドとして本当に恵まれていますよね。MLGsのように、滋賀県だからこそできる活動を実現したいです。そのためにも今回共有したアイデアを生かし、ステークホルダー会議を成功させて、プロジェクトを大きく前進させたいと思います。

プロフィール

岸本 直之(Naoyuki Kishimoto)

龍谷大学先端理工学部・教授

京都大学大学院 工学研究科修了。博士(工学)。専門は水質システム工学。関西電力株式会社総合技術研究所研究員を経て京都大学大学院工学研究科環境工学専攻にて助手、講師。 2003年より龍谷大学へ。自然や人工の水循環系を研究対象に、水質に着目しながら地域の健全な水循環システムのあり方やその制御法について研究を行っている。生物多様性科学研究センター・兼任研究員。

https://researchmap.jp/read0051985

【関連インタビュー】

「moglab」琵琶湖の淡水シジミがいなくなる!?水温上昇による負の影響を分析

山中 裕樹(Hiroki Yamanaka)

龍谷大学先端理工学部・教授

京都大学大学院 理学研究科修了。博士(理学)。魚類生態学者。一般社団法人「環境DNA学会」設立メンバーの一人 。2009年より、滋賀県などで環境DNAによる生物相調査を行うとともに、生物量推定のための新技術開発や環境評価への応用技術研究も推進中。生物多様性科学研究センター長。

https://researchmap.jp/yamanakahiroki

【関連インタビュー】

「BEiNG」ネイチャーポジティブ:人類が生き延びるための緊急課題